dal catalogo ELISABETTA GUT_ALPHABETS a cura di Paolo Cortese e Rosanna Ruscio edito da Gramma_Epsilon in occasione della retrospettiva tenutasi ad Atene dal 13 marzo al 13 giugno 2025

“Chiedo ad Elisabetta di spiegarmi le opere che abbiamo scelto insieme, per un progetto da presentare in un’importante fiera internazionale (1).

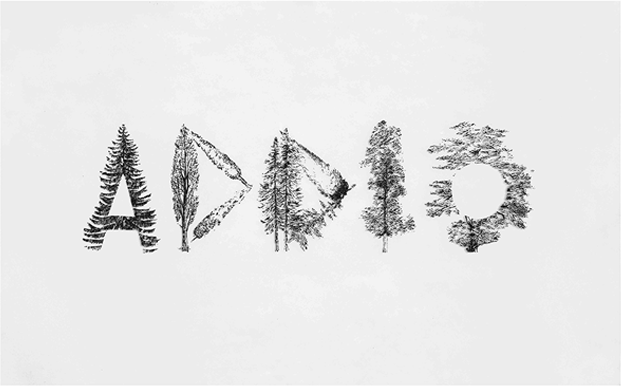

Siamo vicini alla portafinestra che dal suo salotto porta al giardino e che insolitamente è aperta. Lei mi indica la grande magnolia che giganteggia davanti a noi e con la sua voce roca mi dice: “Un giorno ho raccolto una foglia da terra, l’ho presa in mano, l’ho guardata… ed era un libro!” Contemporaneamente fa la mossa di schiudere le mani giunte come se aprisse un libro, poi aggiunge “È come in quella canzone… – e accenna il motivo della famosa canzone di Sergio Endrigo – Ci vuole un fiore, per fare un libro, ci vuole l’albero!” (2).

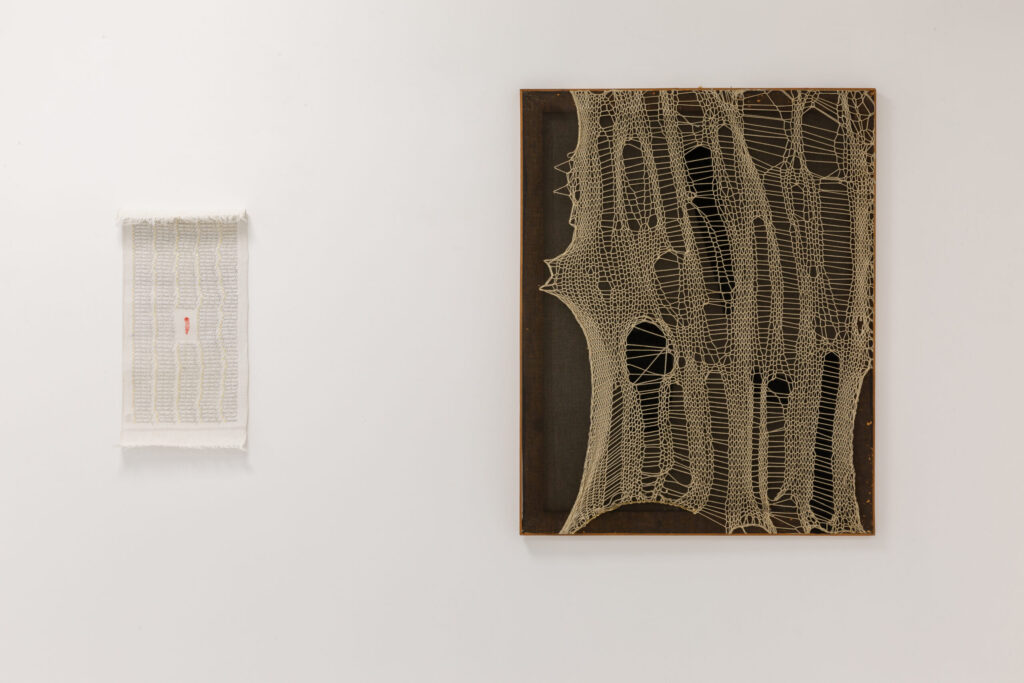

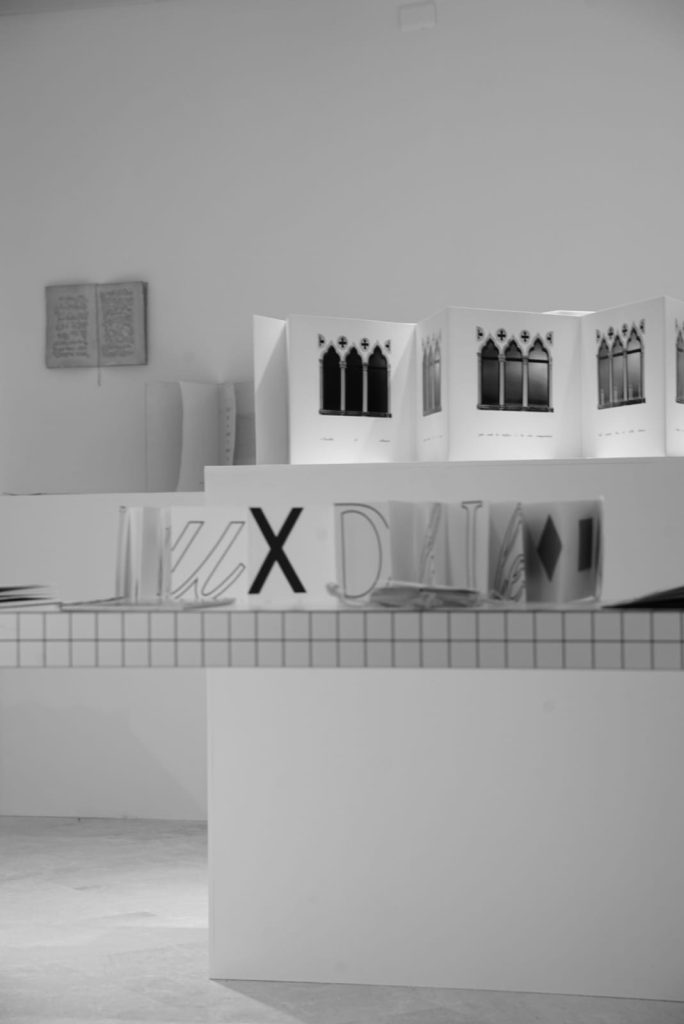

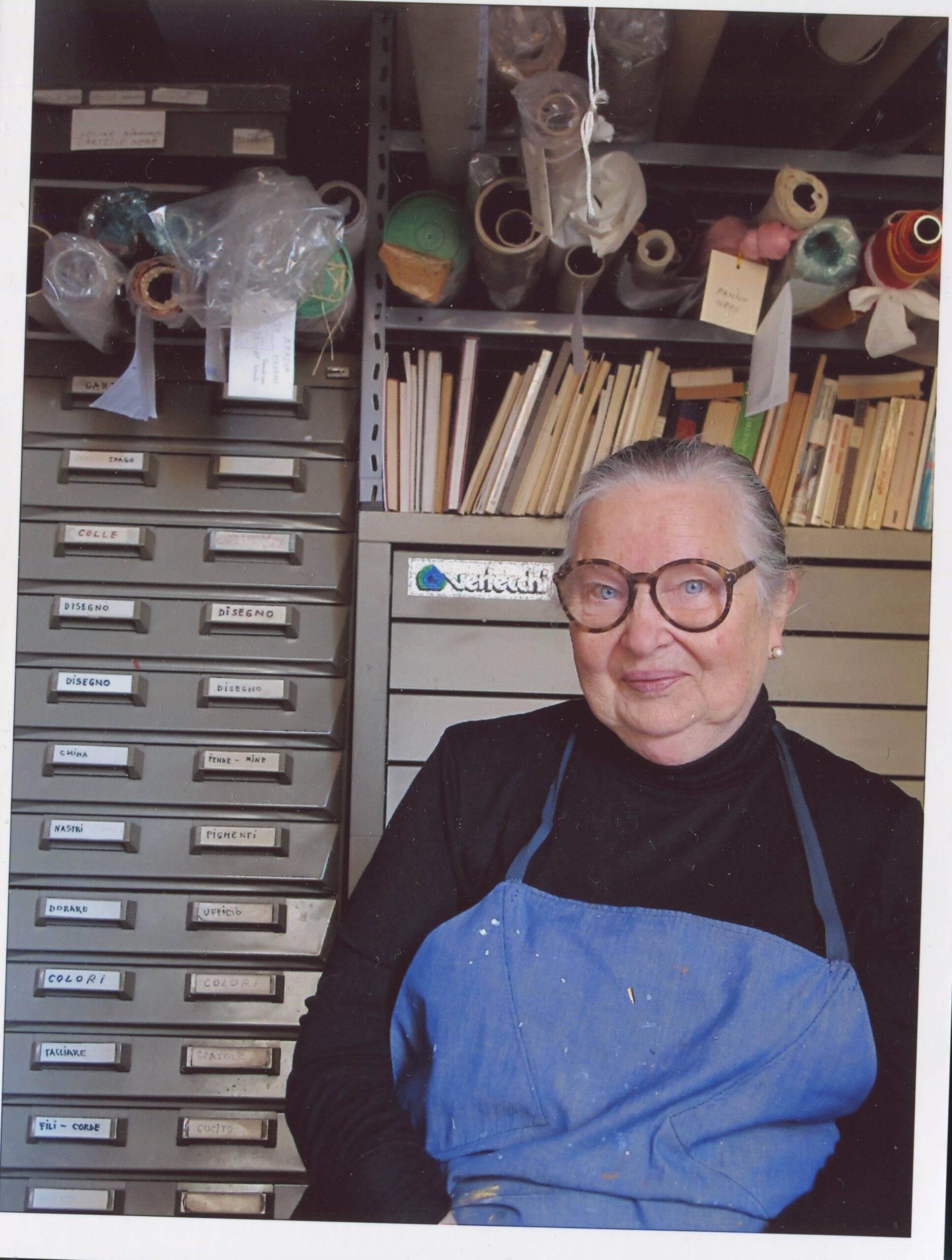

Per Elisabetta tutto risponde a regole ben precise che però non sono facilmente accessibili e visibili. Seguendo il filo nascosto dei suoi pensieri continua “I lavori non vanno spiegati, vanno capiti”. Io, che la conosco, non chiedo nulla e aspetto. Si gira e si guarda intorno. Seguo il suo sguardo, le pareti del salone sono tappezzate di lavori che appartengono a epoche differenti. Il colore prevalente è decisamente il bianco, molti sono assemblage geometrici di stampo costruttivista e hanno sottili inserti neri o color alluminio. In alto, sopra un grande mobile libreria, ci sono dei prismi in perspex ingialliti dal tempo e dal fumo. Sulla scrivania e sul tavolo da disegno sono disposti in maniera ordinata i lavori di poesia visiva, alcuni dei quali attendono pazienti da anni di essere terminati. Su basi bianche di differenti dimensioni, protetti da teche di perspex, ci sono i libri oggetto che rappresentano forse i lavori per i quali, oggi, è maggiormente conosciuta.

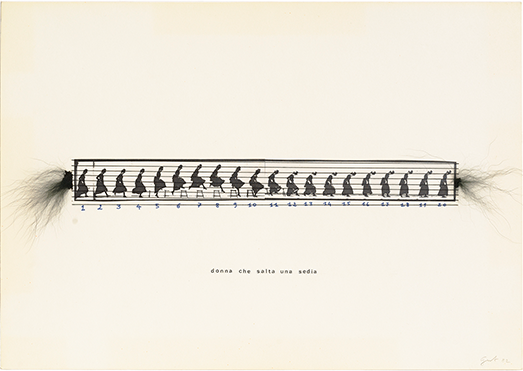

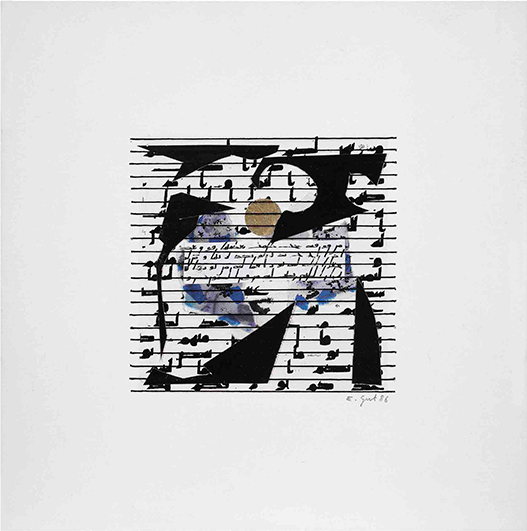

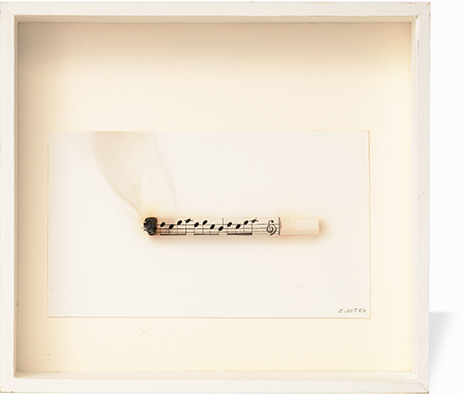

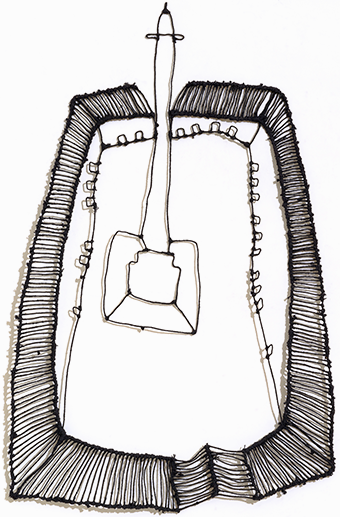

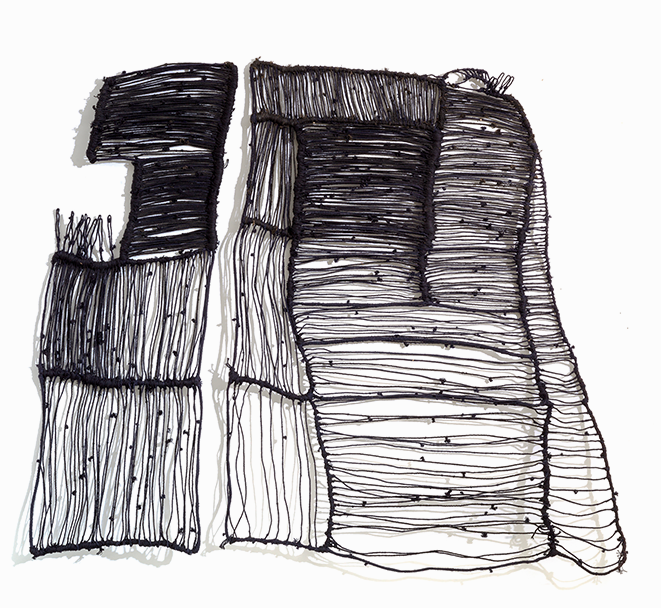

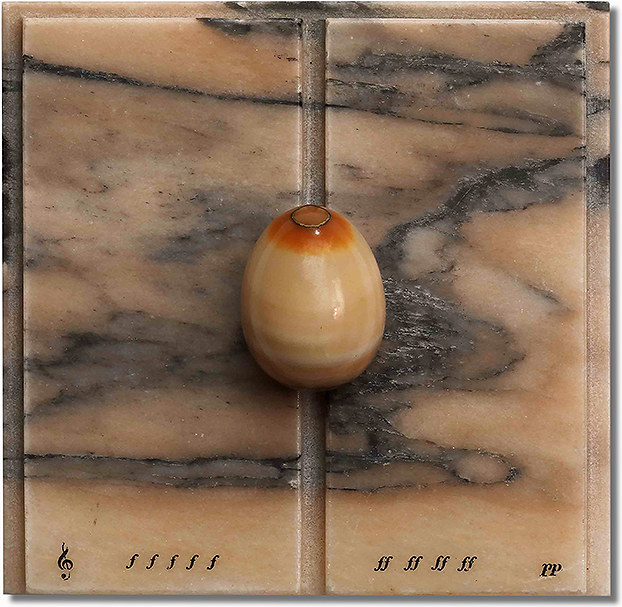

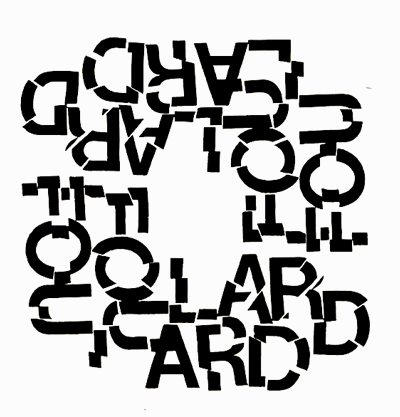

“La gente non capisce niente – esordisce riferendosi ai galleristi – è come per i musicisti: prima impari le note, studi il solfeggio, fai le scale, poi inizi con le piccole sonatine, la musica da camera, le sinfonie e poi suoni il jazz!” Si gira verso di me “La poesia visiva è il jazz! Se io non avessi fatto tutto questo prima, non avrei mai potuto fare lavori come quelli!” dice indicandomi con lo sguardo gli Strumenti musicali (3). Mi avvicino per guardarli meglio. Sono dei collage su fogli Fabriano A4, incollati su una basetta di legno e chiusi in una teca di plexi. Al loro interno su sottili supporti di cartone sono fissati frammenti di scritture musicali, semi essiccati e piume, mentre fili di cotone nero, come corde di strumenti musicali, sono tesi attraverso minuscoli forellini.

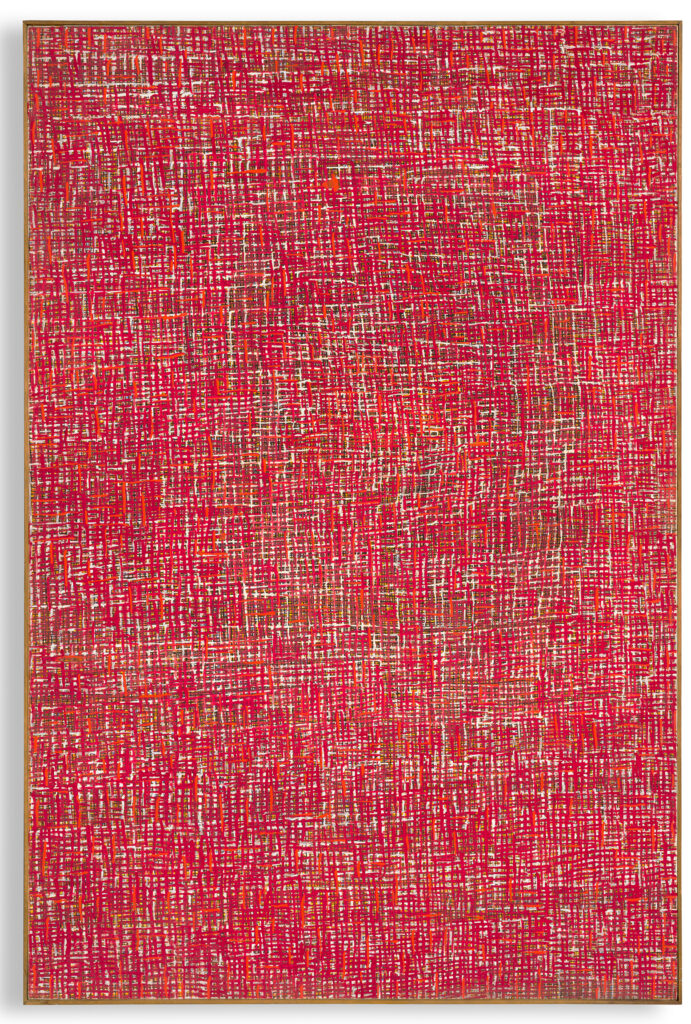

Non avevo mai messo in relazione quei piccoli capolavori di poesia visiva con le serie delle Fughe, dei Contrappunti o degli Aquiloni realizzate anch’esse negli anni ‘70 (4).

A pensarci bene, in tanti anni non sono mai riuscito a vedere, se non di sfuggita, i suoi lavori precedenti, quegli degli anni ‘50 e ’60 che dopo la grossa mostra curata da Mirella Bentivoglio a Macerata nel 1981 (5), Elisabetta non ha mai più voluto esporre, come se rappresentassero un’ipoteca sulla sua adesione alle neo avanguardie logo-iconiche.

Quando a pochi mesi dalla sua scomparsa (6) sua figlia Bettina mi ha chiesto di aiutarla ad organizzare il suo archivio, ho finalmente avuto accesso all’intero corpus delle sue opere e tutto quello che avevo sentito raccontare da lei, ha preso forma come un puzzle che nella sua interezza, ma anche nelle sue più piccole tessere aggiungerei, racchiude l’essenza dell’arte e della persona di quest’artista straordinaria: Elisabetta Gut.

Sfogliando gli album dei primi anni ’50, quando ancora frequentava l’istituto d’arte, e aprendo le cartelle piene di studi, progetti ed esercitazioni, non si può fare a meno di notare la padronanza del segno e dell’uso del colore. Il segno è fermo, deciso e incisivo, anche quando vuole essere intenzionalmente leggero. Gli accostamenti cromatici sono coraggiosi, forti e contemporanei. Niente lascia prevedere che nel giro di dieci anni la sua produzione virerà verso una rinuncia quasi totale del colore.

Al contrario l’interesse rivolto alla dimensione spaziale, anch’essa presente già nei lavori di quei primi anni, rimarrà una costante nella ricerca dell’artista (7), riscontrabile in tutte le molteplici fasi del suo lungo percorso.

Sin dalla prima personale, tenuta alla galleria Cairola di Milano nel 1956 e presentata da Felice Casorati, Elisabetta riscuote un grosso successo di critica e di mercato vendendo la maggior parte dei lavori esposti. In questa prima fase, dove si fa firma Elisa (8), potremmo dire che l’artista sperimenta ancora i mezzi che ha a disposizione e ne affina la padronanza, per questo la sua attenzione è come se fosse rivolta all’esterno. Ma dai primi anni ’60 rapidamente tutta l’energia è convogliata verso quella ricerca del se’ che la accompagnerà sempre e che caratterizzerà costantemente il suo lavoro.

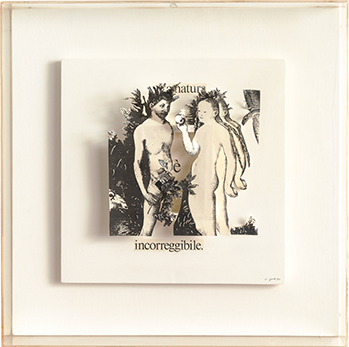

In questo senso va intesa la selezione delle opere qui presentate che datano dai primi anni ’60 fino a tempi recentissimi. L’intenzione è quella di sottolineare il fil rouge che le lega, quella irresistibile spinta dell’ego ad emergere per trovare, attraverso le opere, una imperitura celebrazione. Naturalmente questo percorso, nel tempo, attraversa fasi distinte, ma non è un caso che la prima opera di questa mostra Alla ricerca del tempo perduto (Proust) del 1961 e l’ultima, Ego del 2018, anche nei loro titoli siano esemplificative dei termini attraverso i quali si snoda questa lunga parabola creativa.

P.C.

Note:

1. Conversazione avvenuta a Roma a casa dell’artista, nel mese di settembre 2019. Il progetto a cui si fa riferimento è Three Aprochaes to Poetry: M.Bentivgolio, A.Etlinger, E.Gut, Artissima Oval Lingotto, Torino, Novembre 2019.

2. Ci vuole un fiore canzone di Sergio Endrigo, testo di G.Rodari, 1974.

3 L’artista ha realizzato diverse serie di Strumenti musicali esposte nelle seguenti mostre personali: Semi e segni, Galleria Cortese & Lisanti, Roma, 2009; Books Without Words: The Visual Poetry of Elisabetta Gut, National Museum of Women in the Arts, Washington, USA, 2010; Cutting through: the art of Elisabetta Gut, Maitland Regional Art Gallery (MRAG), Maitland, Australia, 2012.

4. Si tratta di tre serie di assemblage realizzati tra il 1972 e il 1978 ed esposti nelle seguenti occasioni: Gut, Palazzo Arengario, Monza, 7-18 dicembre 1973; X Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma. Artisti stranieri operanti in Italia, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 9 giugno – 10 luglio 1977; Elisabetta Gut 1956-1981: un filo ininterrotto, a cura di M.Bentivoglio, Pinacoteca e Musei Comunali, Macerata, 1981.

5. Elisabetta Gut 1956-1981: un filo ininterrotto, Ibidem.

6. Elisabetta Gut si spegne a Roma il 16 maggio 2024.

7. Cfr. N.Ponente, 1970; M.Torrente, 1973; G.Montana, 1976; M.Bentivoglio, 1981, 2009.

8. L’artista inizialmente quando firma per esteso utilizza il suo nome di battesimo, Elisa.